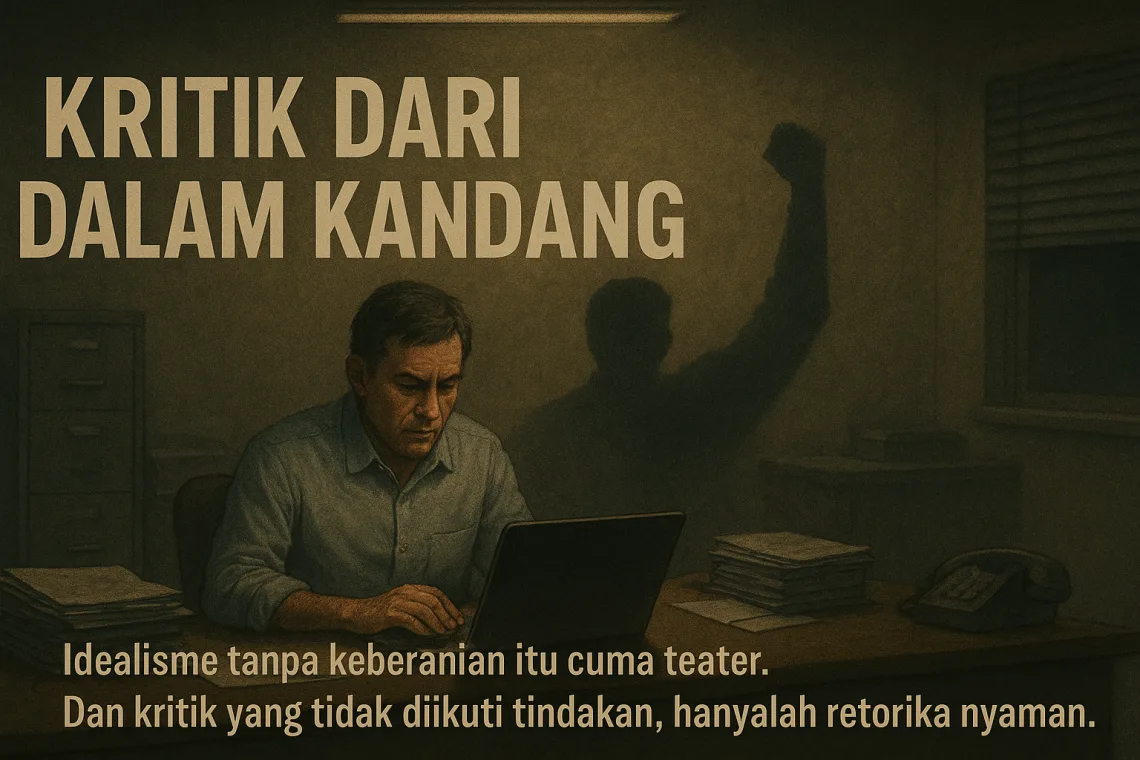

Kritik dari Dalam Kandang: Antara Idealisme dan Perut yang Tak Bisa Diajak Diskusi

Editor : Imam Zarkasih | 01 Agustus 2025

Di sebuah forum diskusi, seseorang berdiri penuh semangat. Ia bicara tentang bobroknya sistem. Tentang mental pengecut yang menjangkiti para birokrat. Tentang para pegawai yang tak berani bersuara, hanya bisa mengangguk dan manut pada atasan. Kalimatnya lantang, kalimatnya keras. Semua tepuk tangan.

Satu jam setelah forum bubar, ia kembali ke mejanya. Duduk di ruang kerja yang sama dengan sistem yang ia hina. Membuka laptop, membalas email dinas, mengisi lembar presensi, lalu mengecek rekening:

“Gajian udah masuk belum ya?”

Fenomena seperti ini bukan hal baru. Bahkan makin sering terlihat, terutama di era ketika kritik begitu mudah dilontarkan lewat media sosial, podcast, ruang diskusi, atau bahkan grup WhatsApp internal. Tak sedikit orang mengkritik sistem dengan berapi-api, seolah ingin menggulingkan seluruh bangunan yang dianggap rusak. Tapi ketika lampu panggung dimatikan, mereka kembali menjadi bagian dari sistem yang mereka hujat sendiri.

Inilah yang disebut oportunisme moral. Orang yang menjual idealisme, tapi tak sungguh-sungguh siap menanggung konsekuensinya. Mereka ingin dipandang sebagai pemberontak intelektual, tapi tetap ingin menikmati kenyamanan dari sistem yang mereka maki.

Kita tahu, tak semua orang bisa keluar dari sistem. Banyak yang bertahan karena alasan ekonomi, keluarga, dan masa depan yang lebih stabil. Dan itu sah-sah saja. Tak ada yang bisa menyalahkan orang yang memilih bertahan demi dapur tetap ngebul. Tapi masalahnya adalah ketika orang yang bertahan itu—yang masih menerima gaji, tunjangan, fasilitas—juga sibuk menyebut yang lain pengecut.

Itu bukan keberanian. Itu manipulasi citra.

Kritik dari dalam bisa jadi langkah progresif. Jika dilakukan dengan niat membangun dan disertai tindakan nyata. Tapi kritik yang hanya jadi tameng untuk terlihat bersih, sambil tetap bermain aman di dalam sistem, adalah bentuk kemunafikan yang paling halus.

Dan ironisnya, publik sering kali terkecoh. Menganggap mereka sebagai simbol perlawanan. Padahal tak ada satu pun risiko yang mereka ambil. Tak ada keputusan nyata untuk mundur, membentuk gerakan, atau setidaknya berkata jujur:

“Saya masih di sini karena saya butuh. Bukan karena saya sepakat.”

Sistem memang tidak ideal. Tapi idealisme tanpa konsistensi hanyalah teater. Sandiwara moral untuk menutupi bahwa kita pun punya kepentingan. Mengkritik itu penting. Tapi lebih penting lagi untuk mengkritik sambil melihat cermin. Jangan-jangan, kita sedang memaki bayangan diri sendiri.

Jika hari ini kita masih menggantungkan hidup pada sistem yang kita kritik, tak perlu merasa paling suci. Cukup sadar diri. Dan belajar rendah hati:

Bahwa perut yang lapar kadang lebih jujur daripada mulut yang teriak revolusi.

Ian