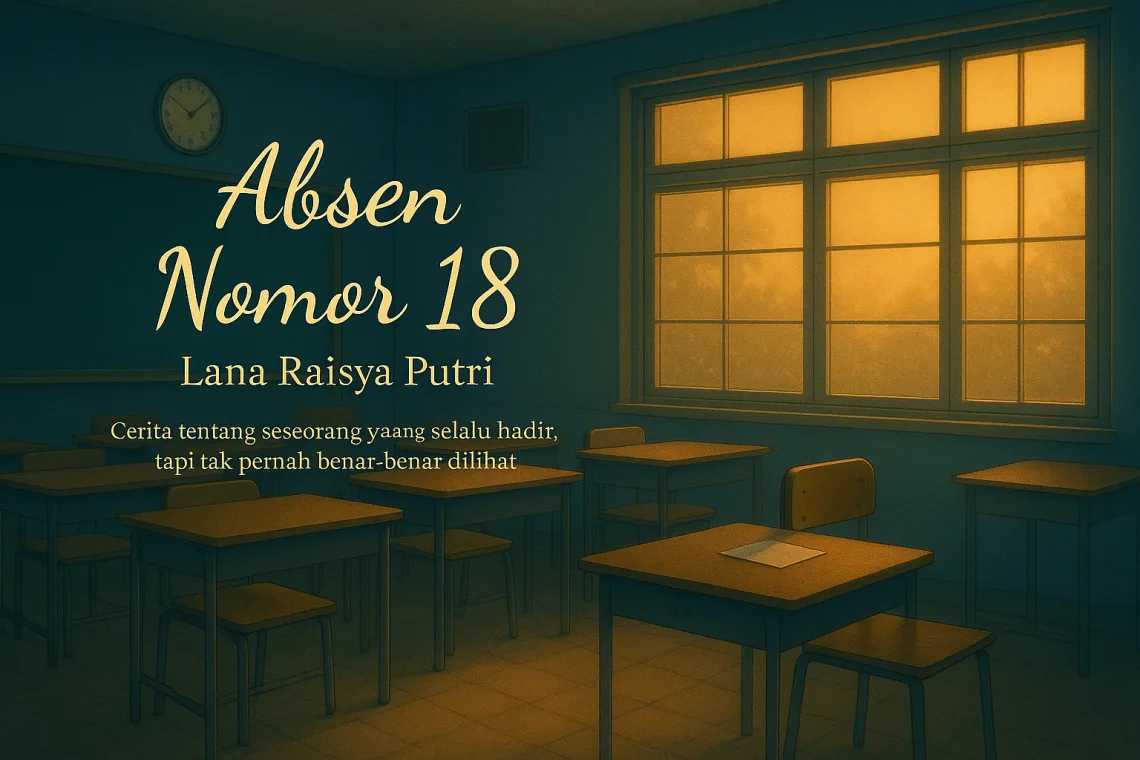

Absen Nomor 18 : Luna Raisa Putri

Cerita tentang seseorang yang selalu hadir, tapi tak pernah benar-benar dilihat.

Cerpen oleh: Qi2 & Rasa | 18 Juli 2025

Ada kertas putih di laci mejaku. Sudah lama aku simpan. Dilipat rapi. Tidak pernah kubuka.

Padahal, itu mungkin hal terakhir yang pernah ditinggalkan seseorang di kursi belakang.

Tapi entah kenapa, aku takut tahu isinya. Takut kalau isinya biasa saja. Atau… terlalu nyata.

Orang-orang bilang hari kelulusan adalah hari kebebasan. Tapi buatku, hari itu adalah hari paling sunyi.

Karena saat aku akhirnya menoleh untuk menyapa dia Lintang sudah tidak ada.

Kadang aku bertanya:

Kalau saja aku bicara lebih dulu, apakah segalanya akan berbeda?

Kalau saja aku memberanikan diri satu minggu lebih cepat, satu hari lebih awal, satu detik lebih berani—

apakah dia masih akan duduk di sana…

atau tetap memilih pergi diam-diam seperti pagi terakhir itu?

Cerita ini bukan tentang cinta.

Bukan juga tentang kehilangan.

Ini tentang seseorang yang duduk satu baris dariku. tapi rasanya seperti duduk di dunia yang tak pernah bisa kusentuh.

Ini cerita dari baris ketiga, bangku ke kiri.

Dari sudut pandang yang (mungkin) tidak pernah benar-benar ia lirik.

Tapi selalu memperhatikannya diam-diam.

Aku.

Lana Raisya Putri.

Absen nomor 17.

Satu angka sebelum seseorang yang tak pernah benar-benar Absen.

Bagian I: Aku yang Duduk di Sebelahnya

Kalau kamu tanya di mana tempat favoritku di kelas, aku akan bilang: baris ketiga dari kiri, dua kursi dari jendela.

Tempat itu tidak terlalu depan, tidak juga terlalu belakang.

Cukup strategis untuk menyembunyikan diri, tapi masih bisa terlihat kalau sedang berusaha keras.

Dan dari situ, aku bisa melihat semuanya.

Termasuk dia.

Lintang.

Absen nomor 18.

Pojok kanan belakang.

Tempat cahaya pagi datang lebih dulu, tapi sering terhalang punggung teman-temannya.

“Alya, kamu udah ngerjain tugasnya Bu Winda belum?” bisikku pelan ke sebelah.

Alya, teman sebangkuku, mendesah sambil menutup bukunya.

“Baru separuh. Kamu?”

“Baru buka laptop…” jawabku jujur.

Suara kelas sedang ramai-ramainya. Meja depan sudah mulai ribut nyiapin bahan presentasi, anak-anak di belakang saling lempar kertas, dan suara stapler berbunyi dari dua sisi sekaligus. Tapi ada satu titik yang tetap tenang—seperti tidak tersentuh oleh semua keributan itu.

Lintang.

Dia duduk tegak. Tubuhnya agak miring ke arah jendela, tapi matanya menghadap buku. Tangan kirinya menopang dagu, dan tangan kanan sesekali menulis cepat, lalu berhenti. Menulis lagi. Lalu berhenti lagi. Seolah dia sedang mencatat sesuatu yang hanya bisa dia pahami.

Aku memperhatikannya lagi diam-diam.

“Apa sih yang kamu lihat mulu ke belakang?” bisik Alya pelan sambil nyikut lenganku.

Aku cepat-cepat menoleh ke depan. “Nggak, cuma… iseng.”

“Lintang ya?”

“Apa sih…”

Alya senyum. “Iya kan. Kamu tuh udah kayak CCTV manusia.”

Aku hanya tersenyum kecil. Tapi tidak menyangkal.

Lintang tidak pernah jadi pusat apa pun.

Tapi justru itu yang membuatnya susah diabaikan.

Kamu tahu orang-orang yang bahkan cara duduknya kelihatan punya dunia sendiri?

Itu Lintang.

Dia tidak membungkuk ke depan seperti anak-anak yang aktif, tidak juga bersandar malas seperti yang bosan. Dia duduk seolah dia harus menjaga jarak dari semua, tapi juga tidak ingin tertinggal.

Pernah satu kali, tipe-x-ku jatuh dan terguling ke belakang. Sebelum aku sempat membalik badan, ada tangan yang mengambilkannya.

“Punya kamu?” tanyanya. Suaranya pelan, agak berat.

Aku mengangguk. “Makasih.”

Dia hanya mengangguk balik, lalu duduk lagi. Tidak menunggu reaksi, tidak mencoba basa-basi. Tapi tangannya tadi… hangat. Dan sesaat, ruang kelas yang bising terasa seperti tak bersuara.

Hari itu, aku mencatat sesuatu di ujung halaman buku catatanku:

“Ada orang-orang yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Mereka cukup diam, dan dunia mulai bertanya-tanya tentang mereka.”

Dan sejak saat itu, setiap hari aku menoleh.

Bukan untuk iseng.

Tapi karena aku tahu, semakin aku melihatnya, semakin aku merasa…

dia bukan hanya bagian dari kelas kami.

Dia adalah pertanyaan yang belum sempat aku jawab.

Bagian II: Lembar yang Tidak Pernah Dikirim

Aku pernah menulis surat untuk seseorang yang hanya kutahu lewat bayangannya di kaca.

Seseorang yang tidak pernah kutemui dalam jarak bicara,

tapi kutemui setiap hari dalam jarak pandang.

Kertasnya biasa. Barisnya biru pucat.

Tapi setiap huruf yang kutulis terasa seperti membuka jendela ke arah yang tak berani kubuka.

Surat itu tidak pernah kukirim.

Dan mungkin… memang tidak untuk dikirimkan.

“Lana, kamu udah nulis ulang yang tugas bagian kamu belum?”

Suara Alya, temanku, membuyarkan lamunanku. Ia duduk tepat di sebelah, mengunyah permen karet seperti biasa.

“Udah kok, tadi malam. Aku masukin ke dokumen jam sepuluh lewat.”

Aku menatap layar ponsel, lalu mataku tanpa sadar melirik ke pojok kanan belakang.

Lintang seperti biasa: diam. Tangannya bergerak pelan menandai kata-kata di buku, sesekali mengetik. Tidak ada yang aneh, tapi aku selalu merasa ingin tahu apa yang sedang ia pikirkan.

Alya menyikut lenganku pelan. “Kamu nunggu dia bales chat ya?”

Aku tersentak sedikit. “Hah? Nggak, cuma liat dia udah cek file-nya atau belum.”

“Hei, aku nggak bego ya. Dari kemarin juga kamu selalu ngintip-ngintip dia. Tapi kayaknya dia nggak pernah nyapa balik?”

Aku menunduk sambil tersenyum kecil. “Mungkin dia cuma… nggak nyaman kalau terlalu banyak ngobrol.”

Alya mengangkat alis. “Atau dia emang diem-diem punya radar buat tahu siapa yang ngeliatin dia diam-diam.”

Aku tertawa pelan, lalu kembali menatap kertas catatanku. Di balik halaman paling belakang, ada selembar surat terlipat rapi. Aku menulisnya diam-diam, malam itu.

Lintang,

Kalau aku harus jujur, aku tidak tahu kenapa aku menulis ini.

Mungkin karena aku ingin menyapamu tanpa membuatmu merasa harus menjawab.

Mungkin karena aku ingin mengenang sesuatu yang bahkan belum pernah terjadi.

Setiap kali aku membaca tulisannya, entah itu revisi tugas atau potongan narasi, selalu ada perasaan yang aneh—seperti dia sedang berkata jujur, tanpa benar-benar membuka mulut.

Dia tidak pernah bilang tentang siapa tulisannya.

Tapi kadang aku berpikir… mungkin dia sedang menulis tentang dirinya sendiri.

Atau tentang seseorang yang ia kenal begitu dekat…

dengan diam.

Aku melipat kembali surat yang belum pernah kukirim.

Kalau kamu merasa tidak pernah benar-benar dipanggil di kelas ini, bukan berarti kamu tidak dilihat.

Kalau kamu merasa berjalan sendirian, bukan berarti tidak ada yang mengamati langkahmu.

Aku melihatmu. Kadang dari dua kursi di depan, kadang dari balik kaca jendela.

Dan entah kenapa, aku ingin kamu tahu itu.

Sore itu, sebelum pulang, aku sempat berdiri cukup dekat dengan bangkunya.

Lintang sudah pergi. Tapi di atas mejanya, masih tertinggal buku catatan.

Sebentar aku berpikir…

Haruskah aku selipkan surat itu?

Tapi langkahku mundur.

Bukan karena ragu. Tapi karena aku tahu, mungkin perasaan ini bukan untuk dibalas.

Ada yang memang harus diam-diam tumbuh, agar tidak gugur terlalu cepat.

Dan surat itu…

masih kusimpan sampai hari ini.

Selembar kertas yang tidak pernah sampai.

Tapi cukup untuk membuatku percaya:

kadang, saling memahami tidak butuh percakapan.

Bagian III: Saat Cerita Itu Dibacakan

Senin pagi. Langit di luar kelabu, seperti lupa caranya bersinar.

Tapi kelas kami tetap riuh, seperti biasa.

Ada yang tukar makanan, ada yang rebutan penghapus.

Aku duduk di tempatku, membuka buku pelajaran setengah hati.

“Lana, udah tau belum Bu Winda mau bacain cerpen dari anak-anak hari ini?” tanya Alya pelan sambil nyender ke meja.

“Udah. Katanya yang paling jujur dan nyentuh bakal dibacain depan kelas,” jawabku sambil menyibak rambut ke belakang telinga. “Deg-degan sih… Tapi bukan karena cerpenku.”

“Kenapa? Kamu nulis jelek?”

Aku nyengir. “Bukan jelek. Cuma… terlalu aman, mungkin. Aku nulis tentang guru favorit.”

“Duh,” Alya meringis. “Kalah deh sama yang nulis kisah patah hati.”

Kami tertawa kecil.

Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar. Bu Winda masuk, membawa beberapa lembar kertas. Tanpa senyum. Tapi hari ini ada sesuatu di matanya. Lebih dalam. Lebih lambat.

“Pagi,” katanya singkat. “Sebelum mulai pelajaran, saya ingin bacakan satu cerita. Bukan karena paling panjang. Tapi karena paling jujur.”

Semua langsung diam.

Termasuk aku.

Lintang yang duduk di belakang, seperti biasa sedikit menegakkan punggung. Tidak mencolok. Tapi aku melihatnya. Seperti ada udara yang berubah.

Bu Winda membuka kertasnya pelan, lalu membaca:

“Judul: Nomor 18.”

Aku refleks menoleh ke belakang. Lintang menunduk.

“Dia duduk di pojok. Sering datang paling awal. Sering juga pulang paling akhir. Tapi tidak ada yang tahu.”

“Dia tahu nama semua orang. Tapi tidak yakin ada yang benar-benar tahu namanya.”

“Dia mendengarkan semuanya, tapi jarang ditanya bagaimana harinya.”

“Dia tidak ingin jadi pusat perhatian. Dia hanya ingin, sesekali, seseorang menoleh dan bilang: ‘Aku melihatmu.’”

Aku menelan ludah. Jantungku pelan-pelan mengetuk keras.

Aku mengenal kalimat-kalimat itu.

Bukan karena aku pernah menulisnya, Tapi karena… aku seperti pernah mendengar rasa itu.

Seorang anak di barisan depan menoleh ke temannya.

“Siapa sih yang nulis ini?” bisiknya.

“Kayak orang kesepian banget…”

“Serem tau, kayak… sedih beneran.”

Suara-suara kecil mulai terdengar. Tapi tidak lama.

Karena Bu Winda membaca bagian terakhir:

“Dia tidak pernah ingin terlihat paling baik. Dia hanya ingin tidak terus-menerus diabaikan.”

“Dan kalau suatu hari dia menghilang, mungkin bukan karena dia menyerah. Tapi karena dia merasa… tidak pernah benar-benar hadir.”

Aku menggigit ujung pulpenku. Mataku berkaca.

Aku menoleh lagi. Lintang menatap lurus ke depan. Tidak senyum. Tidak gelisah.

Tapi ada sesuatu dalam ekspresi itu seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas.

Alya menyikut lenganku pelan.

“Lana… kamu sadar nggak sih? Cerita ini… kayak…”

Aku mengangguk pelan. Tak sanggup bicara.

Bu Winda melipat kertasnya. Meletakkannya di meja.

Lalu menatap kami semua. Matanya berhenti sebentar pada Lintang. Hanya sebentar.

Tapi cukup lama untuk membuatku tahu…

Dia tahu.

Dan sekarang…

Aku juga tahu.

Bagian V: Kursi Kosong & Cahaya Terakhir

Hari itu hari terakhir sekolah.

Matahari masuk lembut dari sela tirai. Langit bersih. Udara hangat. Tapi rasanya seperti dunia sedang pelan-pelan mengemas kenangan.

Aku duduk bersama beberapa teman, mencoret-coret seragam dengan spidol. Tertawa sebentar, lalu diam lebih lama.

“Lo mau kuliah di mana, Lan?” tanya Alya sambil menggambar bunga kecil di lengan bajuku.

“Belum tahu. Kayaknya ikut tes mandiri,” jawabku seadanya.

“Pasti masuk, deh. Lo rajin, kok. Nggak kayak gue,” timpal Dira, tertawa kecil.

Kami tertawa sebentar. Tapi tak lama. Aku melirik ke belakang. Lintang duduk di tempatnya. Sendiri, seperti biasa. Tapi caranya menatap jendela… tidak seperti biasanya. Seperti sedang berpamitan.

“Eh,” bisik Alya sambil mendekat. “Itu si Lintang ya?”

Aku mengangguk pelan.

“Dulu dia bukan dari sekolah sini, kan?” tanyanya. “Katanya pernah pindahan dari luar kota. Tapi nggak ada yang tahu pasti.”

Aku menoleh. Terlalu cepat.

“Kenapa?” tanyaku, mencoba terdengar biasa.

Alya mengangkat bahu. “Entahlah. Ada yang bilang soal keluarga. Ada juga yang bilang dia sempat lama nggak sekolah. Tapi cuma gosip, sih.”

Aku diam.

Tapi di dalam kepalaku, ada suara kecil.

Bukan dari Alya. Bukan dari siapa-siapa.

Tapi dari… sesuatu yang lebih lama. Lebih dalam.

Seperti pernah ada sesuatu antara aku dan Lintang.

Tapi kabur.

Terlalu jauh untuk dipegang.

Bel belum berbunyi.

Lintang berdiri.

Mengambil tasnya. Pelan, seolah tak ingin meninggalkan suara.

Aku langsung berdiri.

Langkahku cepat. Ini saatnya. Ini kesempatan terakhir.

Satu langkah. Dua. Tiga.

Tapi saat aku sampai di bangkunya…

Lintang sudah tidak ada.

Kursinya kosong.

Tidak ada tas. Tidak ada buku.

Hanya secarik kertas putih, terlipat rapi di atas meja.

Tanganku gemetar saat meraihnya.

Aku ingin membukanya—saat itu juga.

Tapi sesuatu menahanku.

Karena… bagaimana kalau ini terakhir darinya?

Aku duduk.

Di kursi Lintang.

Untuk pertama kalinya.

Cahaya matahari jatuh tepat di meja.

Hangat. Diam.

Seperti ada yang tertinggal, tapi tak bisa disentuh.

“Lana,” suara Alya dari pintu. “Lo nggak pulang?”

Aku menggeleng pelan. Masih memegang kertas putih itu.

Alya berjalan mendekat. Suaranya lebih pelan. “Lo suka ya… sama Lintang?”

Aku tak menjawab.

Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa…

mungkin jawabannya: iya. Tapi tidak seperti yang orang kira.

Bukan suka karena kagum. Tapi suka karena… pernah merasa dekat, entah kapan.

Alya menepuk pundakku pelan. “Dia anak yang aneh. Tapi mungkin… bukan karena dia mau jadi aneh.”

Lalu dia pergi.

Di ujung lorong, Bu Winda berdiri sendirian.

Ia membuka buku kecil dari tasnya. Halaman yang sudah ditandai.

“Nomor 18 tidak pernah benar-benar absen,” gumamnya.

“Ia hanya lebih dulu lulus… dari sunyi.”

Bel berbunyi.

Sekolah resmi berakhir.

Tapi tak ada yang terasa selesai di dadaku.

Teman-teman mulai berlarian, seragam penuh coretan, suara tawa, pelukan.

Semua seperti adegan film remaja yang ceria…

tapi entah kenapa, aku merasa duduk di luar layar.

Aku masih di sini.

Di kursi yang belum hangatnya hilang.

Kursi yang ditinggalkan seseorang yang pernah duduk begitu diam…

hingga dunia lupa mencatat kehadirannya.

Tanganku menggenggam kertas putih itu.

Lipatannya halus. Terjaga.

Seperti hati yang terlalu lama menyimpan sesuatu yang tak sempat diucapkan.

Aku belum membukanya.

Bukan karena tidak ingin tahu.

Tapi karena… mungkin aku takut menemukan diriku sendiri di dalamnya.

Apakah ia tahu?

Apakah selama ini… aku juga terlihat baginya?

Dari jendela, cahaya jatuh pelan ke meja.

Bukan terang yang menghangatkan, tapi cahaya yang seolah mengantar pergi sesuatu. Atau… seseorang.

Di kejauhan, aku melihat bayangan langkah terakhir di lorong.

Mungkin itu Lintang. Mungkin bukan. Atau mungkin dia memang tidak pernah benar-benar ada, kecuali dalam cerita yang kini kugenggam sendiri.

Dan kertas putih ini… masih belum kubuka.

📍 Tamat.

Atau mungkin… barulah sebuah awal yang lain.

yang belum baca Versi satu Absen Nomor 18 : Lintang Samudra

Satu Komentar

Ping Balik: