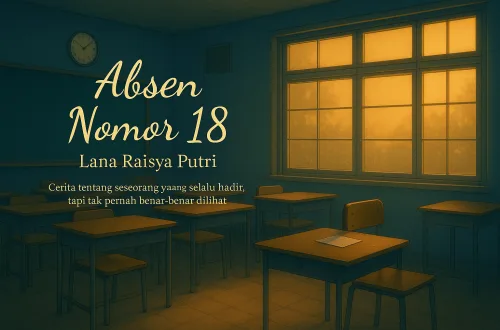

Absen Nomor 18 : Lintang Samudra

Tentang seseorang yang selalu hadir, tapi tak pernah benar-benar dilihat.

Cerpen oleh : Qi2 & Rasa | 30 Juni 2025

Bagian I: Yang Duduk Paling Belakang

Namanya Lintang Samudra. Absen nomor 18. Duduk di pojok kanan belakang, dekat jendela. Tempat di mana cahaya pagi datang lebih dulu—tapi sering terhalang punggung teman-temannya.

Dia datang tepat waktu. Tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlihat benar-benar hadir. Tidak ada yang membencinya. Tapi juga, tidak banyak yang benar-benar tahu siapa dia.

Kalau kamu minta teman-temannya menggambarkan Lintang, jawabannya mungkin seperti ini:

“Oh, yang kurus itu ya?” “Yang duduknya di belakang terus?” “Kayaknya pinter, tapi diem aja.”

Lintang bukan siapa-siapa. Tapi selalu ada. Dan mungkin karena terlalu ada, dia jadi tak terlihat.

Bagian II: Tugas Kelompok dan Guru Bahasa Indonesia

Hari itu, kelas seperti biasa. Bising. Terlalu banyak suara, tapi tidak ada yang benar-benar terdengar.

Ibu Winda, guru Bahasa Indonesia kami, masuk dengan wajah tanpa ekspresi yang sama seperti setiap minggu. Beliau tidak galak, tapi juga tidak ramah. Hanya… tenang. Seperti seseorang yang sudah sangat lama mengamati, tapi memilih tidak ikut campur.

“Akan ada tugas kelompok minggu ini,” katanya. Semua langsung ribut, saling tunjuk, saling panggil. Yang populer membentuk lingkaran cepat, yang pendiam saling pandang penuh cemas.

Dan di tengah semua itu, Lintang menunduk, menunggu. Seperti biasa.

“Aku… boleh sama Lintang, Bu?” suara itu pelan, datang dari bangku dua baris di depannya.

Lana Raisya Putri. Absen nomor 17.

“Lintang, kamu setuju?” tanya Bu Winda.

Lintang mengangkat wajah. Matanya agak kaget, tapi ia cepat mengangguk. “Ya, Bu.”

Mereka mulai bekerja dalam kelompok. Tidak terlalu dekat, tidak juga canggung. Seperti dua kutub sepi yang tahu batas, tapi saling menghormati.

“Menurutmu, Lintang, bagian ini cocok nggak kalau ditulis dengan dialog?” tanya Lana.

Lintang berpikir sebentar. “Lebih baik narasi. Biar pembaca bisa ngerasa sendiri.”

Jawabannya singkat, tapi dalam. Dan Lana mendengarkannya lebih dari siapa pun.

Dari jendela kelas, Bu Winda mengamati. Tangannya memegang buku catatan kecil. Bibirnya tersenyum samar.

Bagian III: Cerita Dibacakan

Senin pagi. Langit mendung, tapi tidak hujan.

Bu Winda berdiri di depan kelas, memegang beberapa lembar kertas. “Beberapa dari kalian menulis dengan sangat jujur,” katanya. “Saya akan bacakan satu cerita yang menurut saya… perlu kalian dengar.”

Lintang menegakkan punggungnya sedikit. Tidak mencolok. Tapi cukup untuk Lana menyadarinya.

“Judul: Nomor 18.”

“Dia duduk di pojok. Sering datang paling awal. Sering juga pulang paling akhir. Tapi tidak ada yang tahu.”

“Dia tahu nama semua orang. Tapi tidak yakin ada yang benar-benar tahu namanya.”

“Dia mendengarkan semuanya, tapi jarang ditanya bagaimana harinya.”

“Dia tidak ingin jadi pusat perhatian. Dia hanya ingin, sesekali, seseorang menoleh dan bilang: ‘Aku melihatmu.’”

Beberapa anak cekikikan di awal. Tapi saat cerita berlanjut, suara itu menghilang. Kelas diam. Suara Bu Winda terdengar lebih pelan, tapi justru semakin menggema.

Lana menggigit ujung pulpen. Kalimat-kalimat itu… familiar. Terlalu dekat. Ia menoleh ke belakang. Lintang menunduk. Tapi wajahnya tidak gelisah. Lebih seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas.

Cerita selesai. Bu Winda melipat kertasnya pelan.

“Kadang, tulisan lebih jujur dari mulut,” ucapnya. “Dan penulis yang baik tidak selalu yang paling vokal. Tapi mereka adalah orang-orang yang paling peka.”

Lintang tidak tersenyum. Tapi matanya berubah. Dan Lana… mulai melihatnya dengan cara yang berbeda.

Bagian IV: Surat & Beasiswa

Beberapa hari setelah itu, Lintang dipanggil ke ruang guru. Saat kembali, wajahnya tenang. Tapi matanya penuh sesuatu yang belum sempat diceritakan.

Hari itu, Bu Winda mendekatinya. Meletakkan amplop di mejanya.

“Buka di rumah. Dan tolong baca surat yang di dalamnya pelan-pelan. Karena isinya… bisa mengubah hidupmu.”

Di kamar malam itu, Lintang membuka amplop itu perlahan.

- Surat resmi dari Lembaga Literasi Remaja Nasional. Konfirmasi bahwa ia diterima dalam program beasiswa menulis.

- Surat tangan dari Bu Winda.

Lintang,

Saya tahu kamu menulis cerita itu. Bukan hanya dari pilihan kata, tapi dari rasa yang tinggal setelah membacanya.

Saya mengirimkan ceritamu ke program beasiswa yang mencari siswa yang menulis karena punya sesuatu untuk diucapkan.

Beasiswa ini bukan hadiah. Ini adalah jalan.

Kalau kamu menerima ini, kamu tidak lagi hanya Nomor 18. Kamu akan jadi nama yang disebut—bukan karena absen, tapi karena arti.

—Bu Winda

Lintang memegang surat itu lama. Ia menatap jendela kamar. Sunyi. Tapi tidak lagi kosong.

Bagian V: Kursi Kosong & Cahaya Terakhir

Hari itu hari terakhir sekolah.

Semua orang sibuk. Ada yang tertawa, menulis kenangan di seragam, ada yang diam-diam menangis. Lintang duduk di tempatnya. Diam. Tapi matanya menatap jauh, seolah sedang menghafal sesuatu.

Lana ingin bicara. Ingin menyapa. Ingin bilang: Aku tahu kamu. Aku lihat kamu. Tapi tiap kali ia mendekat, langkahnya tertahan.

Hari itu, ia mencoba lagi. Satu langkah. Dua langkah. Tapi saat sampai di bangkunya…

Lintang sudah tidak ada.

Kursinya kosong.

Hanya ada secarik kertas terlipat rapi di atas meja. Tanpa nama.

Lana mengambilnya. Tidak membukanya. Menyimpannya di saku rok.

Lalu duduk di kursi Lintang. Untuk pertama kalinya.

Cahaya matahari masuk lewat jendela. Diam. Hangat. Seperti sesuatu yang tertinggal, tapi tak bisa disentuh.

Di ujung lorong, Bu Winda berdiri. Ia membuka buku kecil, membaca satu halaman yang sudah ia tandai.

Nomor 18 tidak pernah benar-benar absen.

Ia hanya lebih dulu lulus dari sunyi.

Bel berbunyi. Kelas bubar. Tapi Lana belum bergerak.

Ia menatap jendela. Lalu menunduk pada kertas putih yang belum dibuka.

Membiarkan sunyi datang sekali lagi.

Selesai.

Nanti Kita lanjut ketemu dengan Luna Raisa Putri yah

Series 2

Absen Nomor 18 : Luna Raisa Putri